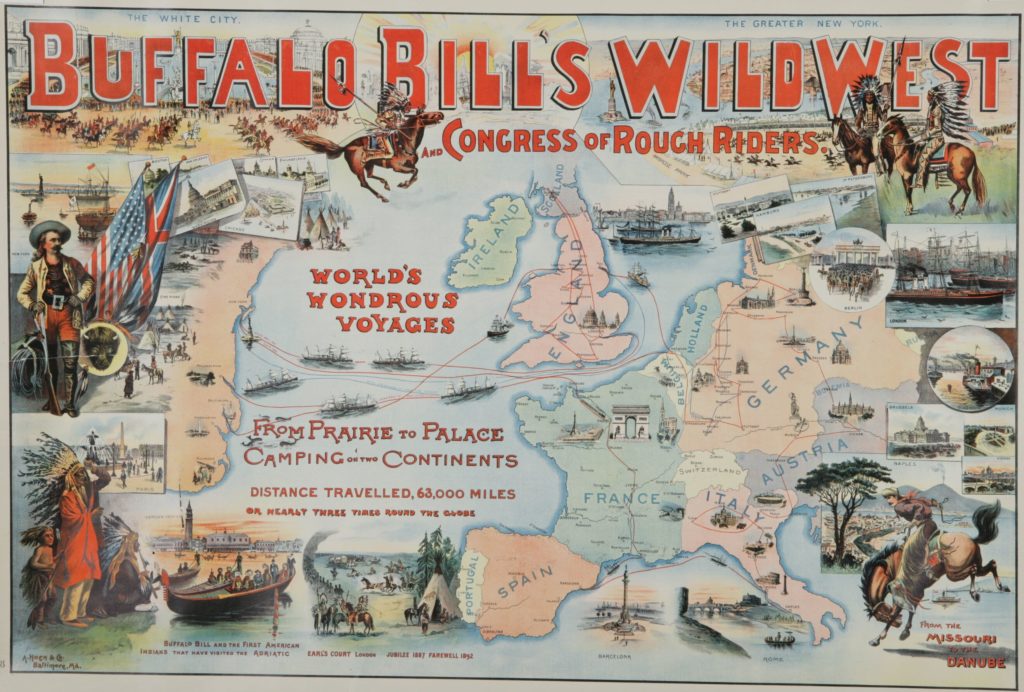

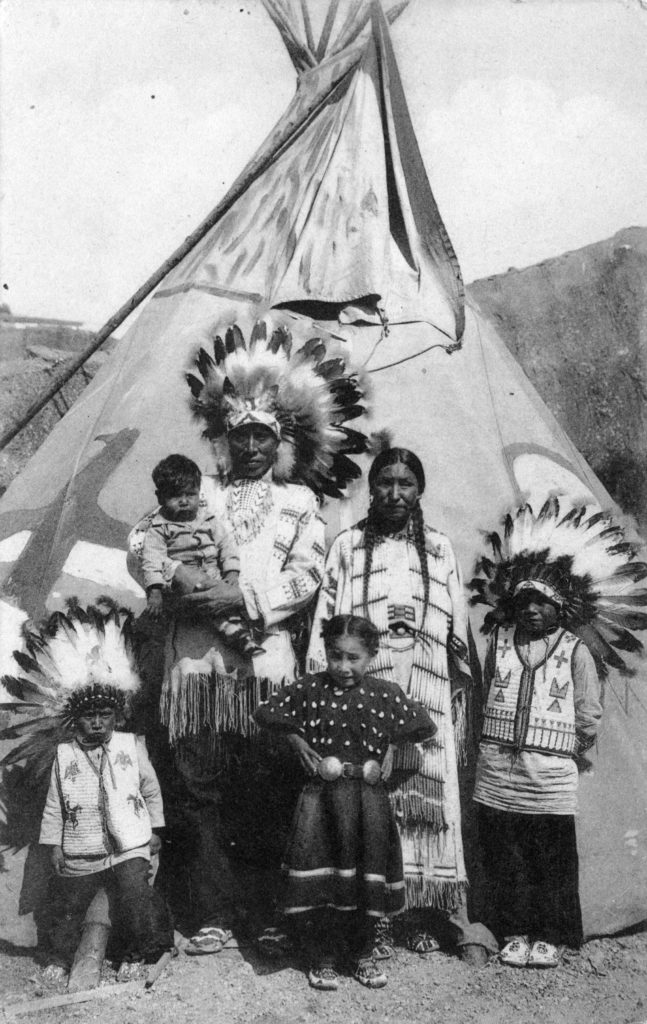

Nous avons découvert la collection absolument exceptionnelle de François Chladiuk, un passionné de l'Ouest américain et de ses nations autochtones. Les objets proviennent du « village indien » installé à Bruxelles en 1935 en marge de l’Exposition universelle, dont on peut dire qu’il est un héritier de la tournée européenne de Buffalo Bill entre 1883 et 1912, une série de spectacles qui présentaient les « Indien.ne.s d’Amérique » dans les pays occidentaux. Ces objets racontent donc ce qu’on veut voir de ces gens, ce qu’on nous en montre.

C’est un titre volontairement ambigu, car l’exposition ne raconte pas les vrais rites et coutumes de ces différents peuples, ni même du peuple Sioux. On est plutôt sur la piste du Sioux imaginaire, image d’Epinal dans la tête des Français.es. Ce mot synthétise vraiment comment nos imaginaires sont capables de réduire des centaines de cultures, tribus, modes économiques, modes d’habitat, langues, à l’échelle d’un demi-continent et sur 20 000 ans d’histoire, à un seul mot générique.

"Voir et comprendre sur quoi repose une construction, une image, est le meilleur moyen de la modifier"

Yoann Cormier

Et ce serait faux. Contrairement aux « musées de collections », nous ne montrons jamais un objet pour l’objet, nous traitons toujours à travers lui des enjeux humains et contemporains. Nous sommes convaincu.e.s que voir et comprendre sur quoi repose une construction iconographique est le meilleur moyen de la modifier ensuite. Il ne faut pas seulement dire aux gens de changer leurs représentations, mais aussi leur expliquer pourquoi iels ont en tête celles-là et pas d’autres. Les objets de la collection de François Chladiuk étant destinés au spectacle, la question de la réalité versus l’imaginaire coulait de source !

Nous accueillons un public très large et nos niveaux de texte sont très accessibles, mais on sait que les textes, chez nous comme ailleurs, sont assez peu lus. Il faut donc muscler le travail de médiation dans les endroits structurants, ou faire passer les messages par le biais de l’immersion, et c’est très difficile avec une exposition comme Sur la piste des Sioux, qui montre précisément le stéréotype qu’elle veut déconstruire. Cela dit, nous sommes un peu aidés par le contexte : Lego et Playmobil ont arrêté leurs boîtes de jeu sur « les cowboys et les Indiens », l’équipe de football américain Redskins [Peaux-Rouges en anglais, ndlr] a changé de nom l’année dernière, les nations autochtones ont demandé que Jeep renomme son fameux modèle Cherokee…

Sur la piste des Sioux est typiquement une exposition qu’on ne propose pas aux très jeunes enfants : même avec une médiation du musée, les multiples niveaux de lecture ne sont pas possibles pour eux. Nous faisons donc confiance aux parents ! En revanche, à partir de 6 ans, iels sont capables de s’interroger sur le regard porté sur l’autre et sur le besoin que nous avons toujours de simplifier les choses qu’on comprend mal. Cela dit, là où le stéréotype est très ambigu, c’est que c’est parfois lui qui permet de s’intéresser authentiquement à un sujet. C’est le cas pour certain.e.s des scientifiques avec qui nous avons conçu l’exposition : iels ont choisi d’étudier ces peuples justement parce que, enfants, iels étaient fasciné.e.s par l’univers « indien » et ont passé des heures à jouer avec la fameuse boîte Playmobil !

Beaucoup de descendant.e.s autochtones vont incarner elleux-mêmes le stéréotype qu'on leur a assigné, comme une caricature en boucle

YOANN CORMIER

Exactement ! D’un côté, ce stéréotype ne sort pas de nulle part et il est vrai que ces peuples, comme tous les peuples traditionnels, vivaient très proches de la nature. D’un autre côté, ils ont, aux côtés des trappeurs, décimé les populations de castors géants pour leur fourrure – bien sûr, ce n’est pas la même échelle que la destruction globale, industrielle et capitaliste à l’œuvre aujourd’hui, mais c’est un exemple qui permet de nuancer. On remarque aussi que, coupé.e.s de leur culture par l’ethnocide dont a été victime leur peuple, beaucoup de descendant.e.s autochtones vont incarner elleux-mêmes le stéréotype qu’on leur a assigné, comme une caricature en boucle. Or, dans la réalité, leurs préoccupations d’aujourd’hui sont à mille lieues de l’écologie : la plupart meurent de faim, littéralement. Le projet d’oléoduc Dakota Access montre bien le poids ambigu de nos représentations : les peuples autochtones refusent le projet essentiellement parce qu’il s’agit d’une violation de territoire et sur un territoire sacré, et en Occident nous soutenons leur combat pour dire non à l’exploitation de ressources fossiles !

On est très loin d’une image très sombre, esclavagiste, mais les spectacles singent clairement leur culture. Il y avait, déjà à l’époque, un niveau de pauvreté et de détresse sociale alarmant dans les réserves, et les contrats de travail et témoignages dont nous disposons relatent que les personnes autochtones étaient les mieux payées du spectacle. Ces tournées étaient aussi l’occasion de parler en Europe de leur culture réprimée aux Etats-Unis. Les spectacles travestissent leurs coutumes et réécrivent l’histoire en faveur des colons, et en même temps ces gens y ont le droit de porter leurs tenues traditionnelles, ce qui au même moment est interdit sur le sol américain. En fait, au moment du « village indien » de Bruxelles, cette culture est déjà en extinction et n’existe quasiment plus qu’à travers ce type de shows.

Oui, il y a pour les jeunes descendant.e.s des peuples autochtones la tentation de véhiculer elleux-mêmes nos attentes folkloriques, une manière pour elleux de s’exprimer autrement qu’en étant totalement assimilé.e.s. Ce que rappelle Yves Sioui Durand, c’est qu’il faut tenter d’exister au-delà de ce choix binaire.

Sur la piste des Sioux, jusqu’au 28 août 2022, musée des Confluences à Lyon (fermé le lundi)